診療科・部門

新生児内科

周産期における新生児医療

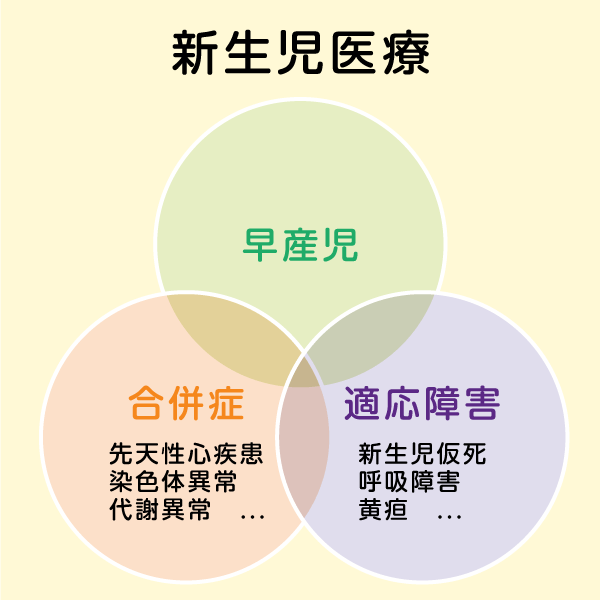

新生児内科は、新生児医療を担当する科として、2018年4月に開設しました。新生児医療とは、主に生後28日以内の新生児期の医療のことをいいます。具体的には37週未満の早産児や低出生体重児、37週以降の成熟児でも呼吸、循環を含む合併症のある児、先天奇形を対象としています。

新生児内科は、新生児医療を担当する科として、2018年4月に開設しました。新生児医療とは、主に生後28日以内の新生児期の医療のことをいいます。具体的には37週未満の早産児や低出生体重児、37週以降の成熟児でも呼吸、循環を含む合併症のある児、先天奇形を対象としています。

出産は胎内環境から、児が自ら呼吸をしていく胎外環境への胎盤を介した大冒険です。一般的に早産の発生頻度は7-9%とされ、出生時に補助呼吸など何らかの医療を必要とする新生児は5%、心肺蘇生を必要とする新生児は0.1%とされています。子宮内環境から体外環境への適応がうまくいかない場合には治療が必要となり、特に早産児や低出生体重児では体温管理を含めた全身的な集中治療が必要となります。新生児医療このような赤ちゃんへの集中治療を行うところが新生児集中治療室であり、一般的にNICU(Neonatal Intensive Care Unit)と呼ばれています。

日本では出生数が減少し、合計特殊出生率は1.43(2017年)と非常に低い状態ですが、ハイリスク妊産婦の増加に伴いNICUへの入院絶対数は増加の一途を辿っています。周産期医療における新生児医療は、日本の将来を担う貴重児を『intact survival-障害なき生存-』を目標とし、元気な状態で両親の元へ戻してあげることと考えます。

今後の展望

これまでの新生児医療は、赤ちゃんの命を助けるのに精一杯で、その治療技術の進歩ばかりが注目されていました。しかしながら、最近になってその養育環境が赤ちゃんの成長、発達に影響していることも報告されています。Intact survival-障害なき生存-を実現させつつ、母乳を大切にした栄養管理、最新の保育器と空調による温度、湿度管理、NICUにダウンライトや間接照明を配置した光量の管理、モニターやアラーム音なども調整した、赤ちゃんに不要な光や音のストレスを与えない養育環境を看護ケアの一貫として構築することも重要と思われます。

これまでの新生児医療は、赤ちゃんの命を助けるのに精一杯で、その治療技術の進歩ばかりが注目されていました。しかしながら、最近になってその養育環境が赤ちゃんの成長、発達に影響していることも報告されています。Intact survival-障害なき生存-を実現させつつ、母乳を大切にした栄養管理、最新の保育器と空調による温度、湿度管理、NICUにダウンライトや間接照明を配置した光量の管理、モニターやアラーム音なども調整した、赤ちゃんに不要な光や音のストレスを与えない養育環境を看護ケアの一貫として構築することも重要と思われます。

また、近年は日本各地で災害が多く発生しています。地震そのものによる倒壊、水、電気などのライフラインの障害、ライフラインが障害された後の医療物資の不足など、災害と言ってもいろいろな形で医療現場に障害を引き起こします。地域周産期母子医療センターとしてBCP(事業継続計画)に基づいた対策を立て、平時より訓練を行っていく必要があるかと思います。

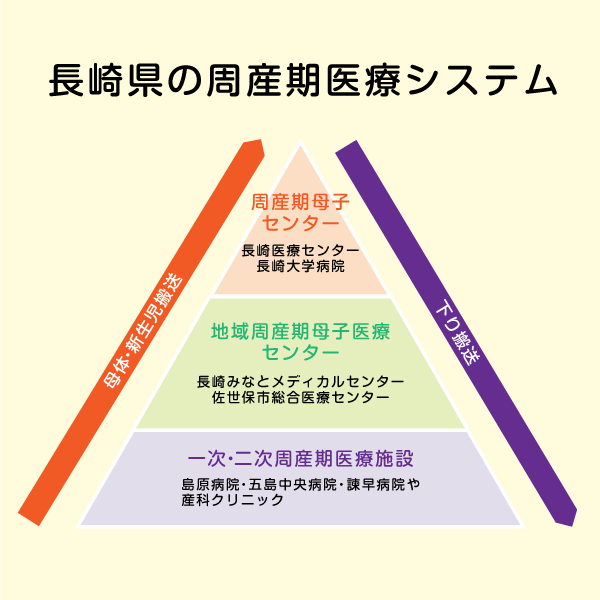

長崎県には長崎医療センターと長崎大学病院の総合周産期母子医療センター、長崎みなとメディカルセンターと佐世保市総合医療センターの地域周産期母子医療センターの合計4つの周産期母子医療センターがあります。しかし、長崎県内の周産期施設において母体を収容できずに他県に搬送している症例も発生しています。他県への搬送は、長時間搬送に伴うリスク、家族への負担も大きくなり、搬送先地域の周産期施設を圧迫してしまうリスクもあります。

周産期医療においては出生後に緊急手術が必要な疾患でない限り、できる限りそれぞれの地域で完結することが望ましいと考えられます。しかし、周産期救急である緊急母体搬送には産科、NICUともに対応できる能力がないと対応することができません。長崎みなとメディカルセンターが地域周産期母子医療センターとしてさらに役割を果たすにはNICUの収容能力を上げることが急務と考えられ、2019年8月からNICUを9床へ増床しました。今後も、産科・婦人科、新生児内科、小児科がしっかりと連携し、地域周産期母子医療センターとしての役目を果たしていきたいと考えています。

長崎県には長崎医療センター、長崎大学病院という周産期医療の柱がありますので、当院は下記5項目を基本とし、長崎県の周産期医療の梁になれたらと思っております。

- 新生児搬送の受け入れ

- 緊急母体搬送受け入れ可能週数の変更

- 産科診療所への出張NCPR講習会

- 新生児医療スタッフの育成

- 周産期医療における災害対策

新生児集中治療室(NICU)

NICUについて

当センターでは、2019年8月から、新しい新生児集中治療室(NICU)での治療を開始しました。何らかの事情で生まれてすぐ入院されても、家族とともに人生初めての時をかけがえのないものにしてもらいたいという願いを込めて、各スタッフが協力し、これまで以上に医療面・環境面が充実しました。

わたしたち新生児チームは、赤ちゃんと家族の新しい人生のスタートを応援します。

- 基本情報

| 病床数 | 9床 |

|---|---|

| 担当診療科 | 新生児内科 |

| 看護体制 | 3対1 |

| 担当医数 | 1名 |

NICUで行う治療について

主な治療対象となる疾患は、低出生体重児、呼吸窮迫症候群(RDS)、胎便吸引症候群、低酸素性虚血性脳症(HIE)、胎児循環遺残症(PFC)、黄疸(高ビリルビン血症)、種々の周産期感染症、先天性心疾患、染色体異常などです。

治療には、人工呼吸器および呼吸循環監視装置による呼吸循環管理、保育器を用いた体温管理、PICCカテーテルを用いた中心静脈栄養などを行います。新生児の呼吸管理に必要なVG(Volume guarantee)モードやHFO(High Frequency Occilation)を搭載した最新型の人工呼吸器 VN500(Drager)や早期抜管後の呼吸管理に必要なインファントフローサイパップ(Carefusion)、Nasal High Flow Cannula(Fisher&Pickel)なども複数台導入し、新生児の合併症である、IVH(脳室内出血)、PVL(脳室周囲白質軟化症)、 気胸や死亡または慢性肺疾患の減少に寄与しています。一方で、小児外科疾患、先天性代謝疾患、先天性心疾患など、より専門的な治療が必要な場合には長崎医療センターや長崎大学病院、福岡市立こども病院と連携し、適切なタイミングでの新生児転院搬送を行っています。

ベッドサイドには、最新の脳波付モニター、人工呼吸器、一酸化窒素吸入器、脳低体温療法の機器を配置することで、重症な赤ちゃんにより速やかに対応できる設備が整っています。

NICUの環境について

~まるで陽だまりの中にいるようなやさしい環境~

ファミリーセンタードケア(医療者と情報を共有し、子どものケアや意思決定への積極的な参加を推奨する家族中心のケア)のもと、入院している赤ちゃんだけでなく、家族もリラックスして子どもや医療者と少しでも長く過ごせるよう、木目を基調とし、間接照明を取り入れ、全体的に柔らかい雰囲気にしています。

これらの環境面の充実は、赤ちゃんと家族はさることながら、医療者にとっても過剰なストレスを軽減させる目的があります。

新生児室入院件数

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| NICU | |||||

| GCU | |||||

| 合計 |

在胎週数別新生児室入院件数

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 24~27週 | |||||

| 28~31週 | |||||

| 32~35週 | |||||

| 36週~ | |||||

| 合計 |

体重別新生児室入院件数

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1000g未満 | |||||

| 1000g~1249g | |||||

| 1250g~1499g | |||||

| 1500g~1749g | |||||

| 1750g~1999g | |||||

| 2000g~2249g | |||||

| 2250g~2499g | |||||

| 2500g~2749g | |||||

| 2750g~2999g | |||||

| 3000g~3249g | |||||

| 3250g~3499g | |||||

| 3500g~3749g | |||||

| 3750g~3999g | |||||

| 4000g以上 | |||||

| 合計 |

齊藤 大祐

診療科長

| 卒業年度 | 平成28年卒業 |

|---|---|

| 専門分野 | 新生児内科、産婦人科 |

| 担当診療科 ・所属部門 |

新生児内科 |

| 資格など |

|

| モットー | すべては長崎の赤ちゃんのために |

現在、お知らせはございません。